爆笑問題が好きだ。二人とも一つ年下でほぼ同年代ということもあり共感できる点が多い。またいまだに漫才をやっているのがスゴイっ!生涯現役だよね〜!♪

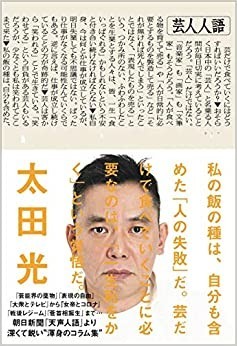

「芸能界の薬物」「表現の自由」「大衆とテレビ」から「女帝とコロナ」「戦後レジーム」「菅首相誕生」まで、話題となった出来事を取り上げながら、人間社会の深層を考える。いじめも政治も漫才もコロナも相方の田中も、世の中のあらゆる事象は、すべてつながっている――。珠玉の言葉満載!朝日新聞「天声人語」よりも深くて鋭い!渾身の20編」そのエッセンスを紹介しよう。

・私は子供の頃からテレビっ子で、

・子どもだろうが、大人だろうが、

・音楽に罪はある。罪があるからこそ魅力的で、だからこそ、

・この世界には、一生かけても読み切れないほどの書物があり、

・芸だけで食べていくことに必要なのは、「一生恥をかく」

・教師は学問を教えればいい。国語、数学、理科、社会、歴史、

・「科学的」とは何だろう。「人との接触を80%減らす」

・私の考える「世界」は、ほとんどがこの「無駄」

・コロナはテレビから空間を奪った。豪華なセットもひな壇も、

・尊敬する向田邦子さんの脚本は、

・緊急事態宣言以降、テレビで漫才を何度かやった。無観客。

・実は漫才師は誰もが多少の差こそあれ、劇場の大きさ、客の数、込み具合、舞台の広さによって微妙にテンポや声の張りを変えている。ホールの場合我々はハンドマイクで漫才をした。舞台をいっぱいに使い歩き回りながら、時に離れ、時に近づき、客席にこちらから近づいたり、離れたり。いろいろな動きをしんがら会場全体を巻き込むようにする。漫才のテンポは全体に伝わるように極端にゆっくりにし、空間、距離をこちらが動きながら調整し、一番あった状態にする。つまりやはり全ては「間」だ。今まで客に呑まれるという経験は確かに何度かしたことがあるが、無観客に呑まれる経験は初めてだ。

思慮深いねえ。自分の考えをちゃんと言葉に明確にすることができるなんて、太田は頭がいいんだなあと思う。オススメです。(・∀・)