毎日毎日、コロナの感染者と死者が報道されているよね。それまでもなくなる方はいたんだろうが、それを知らされることはなかった。それだけ「死」は身近だということ。

そうだよね、死亡率100%なんだから。(笑)

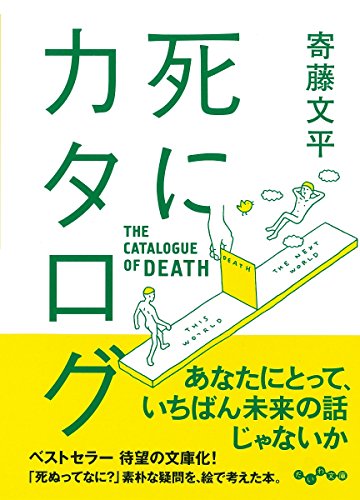

さて、この本。「死んだらコオロギになる。そう信じる人々がいる。あばくのでもなく、かくすのでもなく、寄藤文平が描いた等身大の死のカタチ。「死ぬってなに?」素朴な疑問を、絵で考えた新しい『死の本』」そのエッセンスを紹介しよう。

「死のカタチのキホン」

世の中にある「死のカタチ」をまとめてみると

生きている世界の「コチラ」のほかに

死んだあとの「アチラ」

その2つの世界を「死」という境目が区切っている。

いろいろなカタチで死を考えることができますが、

これを、キホンのカタチとしてみました。

→地底世界に行く[古代日本・五行思想]

今の人は、死んだ人を思うとき、空を見上げたりしますが、

→近所の島に行く[パプアニューギニア・トロブリアンド諸島]

この地域のキリウィナ島の民族は、

・

・「毎日、ちょっとずつ折りたたんでおく」。

「街の年間死亡者数」「家の年間死亡者数」は改めて見ると、コロナで亡くなる人がいかに少ないかがよくわかるよね。「死」について考えよう。オススメです。(・∀・)