もう西鉄ライオンズとその主軸打者ほ中西太のことは何十冊も読み、読み尽くした、知り尽くしたと思っていた。が!!!中西が亡くなったあとに出たこの本には、なんと!西鉄ライオンズの三原脩監督と中西太のDNAがなんと!WBCの栗山監督につながっているという仰天の内容が書かれているのだ!!!なんと!!!ビックリ!!!(・o・)!!!!こりゃ読むしかないっ!!!

「積み重ねた取材とベースボール・マガジン社だからこその貴重な資料、 そして新たなる証言者たちの言葉からよみがえる 怪童と呼ばれた男の知られざる素顔。 [証言者] 吉田義男、米田哲也、権藤博、王貞治、辻恭彦、若松勉、真弓明信、新井宏昌、香坂英典、栗山英樹、大久保博元、田口壮、岩村明憲、中西家」そのエッセンスを紹介しよう。

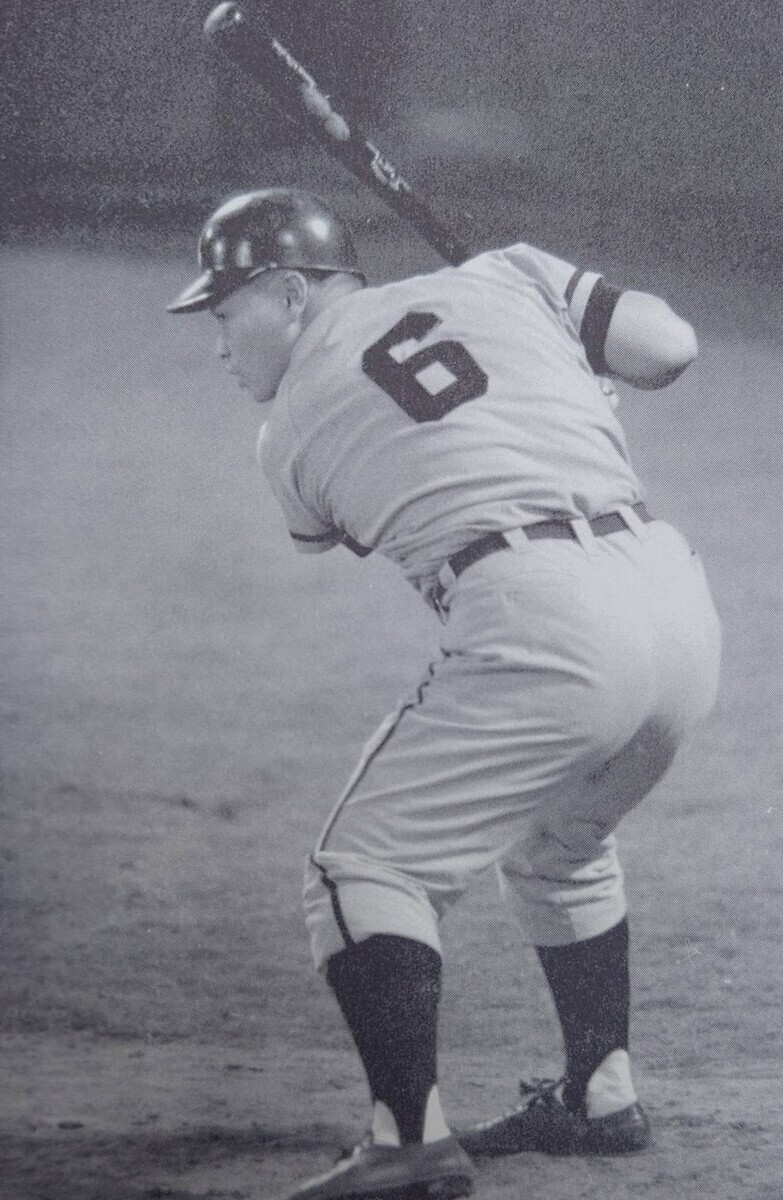

・高校時代からの異名が「怪童」だった。昔話の金太郎のように、

「ファウルチップを打つとボールから焦げた臭いがした」

最初の2つは紛れもない事実だが、3つめについては、「

「打球スピードについては、ひいき目ではなく、

いろいろな方に話を聞き、関連する過去の記事も読んだが、

権藤博、1961年、中日ドラゴンズ入団。全盛期は短かったが、

・記録を見ると、

うちホームラン王は4年連続を含む5度。2冠は4度で、

・この7年間は、その前の飛び過ぎたボール、「ラビットボール」(

・中西にホームランへのこだわりはなかった。「

・中西は8人きょうだいの7番目。太(ふとし)

・「育てるというのは、要は長所を伸ばすこと。

ただ、甘やかすわけやないよ。厳しい人だったし、

・三原さんの言葉で何苦楚(なにくそ)というのがあった」

もともと練習の虫だった中西だが、

・外角球に目付けをし、

・中西は三原監督から「

・だいたいプロに来るような人間は、みんな素晴らしい力がある。

・自分の考えを押しつけてもダメ。

わしは体は使ったが、能書きは言わん。

・若松勉「中西さんと出会わなければ今の自分はありません。

・「彼は酒が好きなんで、夜行列車で帰るとき、

・人生にはいいほうでも悪いほうでも、

・ある意味、中西イズムの原点であり、拠点となっているのが「

「神宮は国の土地だったから簡単じゃない。政治家で、

・わしもそうだよ。あそこで、ずいぶん球を投げたり、

・1984年、

・「わしのオヤジの三原監督からもらった言葉なんや。ええか、

最初からすごくすっと入ってきたのは、

・2013年、 77歳のときの言葉「野球やっていて、

・評価は自分でするもんやない。

・その場で「これを読んでみなさい」と見せてくれたのが「

「三原ノートは栗山君以外の人にも貸しているけど、

・栗山は監督就任以来、毎年、三原の墓参りをし、

・栗山さんは2人の思いを受け継いだだけではない。

・WBCを前に、かつて中西さんから託された「三原ノート」

あの日、式次第を見て、敏子夫人自らがあいさつをすると知り、

敏子夫人は則子さんに相談しながら文面を考え、

もう目の前に来て「振れ、振るんじゃ!」。おやっさんに「

現在の野球の打つ技術のすべてのベースはおやっさんです。

WBC直前、1月に電話で話をさせていただいたときも、

このWBCでも、さらなる三原監督の手記や大切なことを、

最高の選手でありながら、これだけ多くの人をつくり、

▼ ネットで見つけたけど、81歳のスイングがすごすぎるっ!!!

まさに怪童、気は優しくてチカラ持ちだね。中西の人柄が伝わる。超オススメです。(=^・^=)